summary

企業がマーケティングや開発、クリエイティブ制作などの業務を進める際、「外注に任せるか、それとも自社でインハウス化するか」で悩むケースは少なくありません。コスト面を重視するのか、スピードや品質管理、ナレッジ(知識)の蓄積を優先するのかによって、最適な選択は変わってきます。本記事では、インハウスと外注の比較をテーマに、コスト・スピード・柔軟性・社内ナレッジ蓄積などの観点から両者の違いを丁寧に解説します。また、インハウス化のコストやインハウス化のROIを踏まえつつ、企業フェーズによってどのように使い分けるべきか、具体的な指針を提示します。

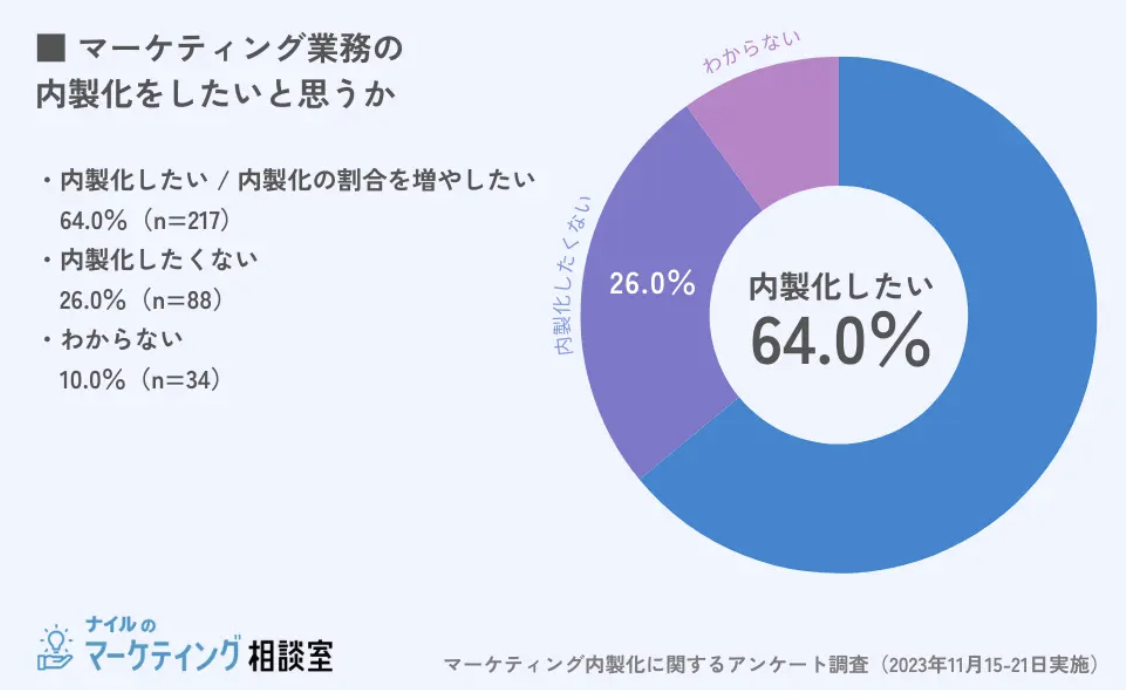

出展元:ナイルのマーケティング相談室調べ(https://www.seohacks.net/blog/21216/)

外注とインハウスの基本的な比較ポイント

1. コスト

外注のコスト構造

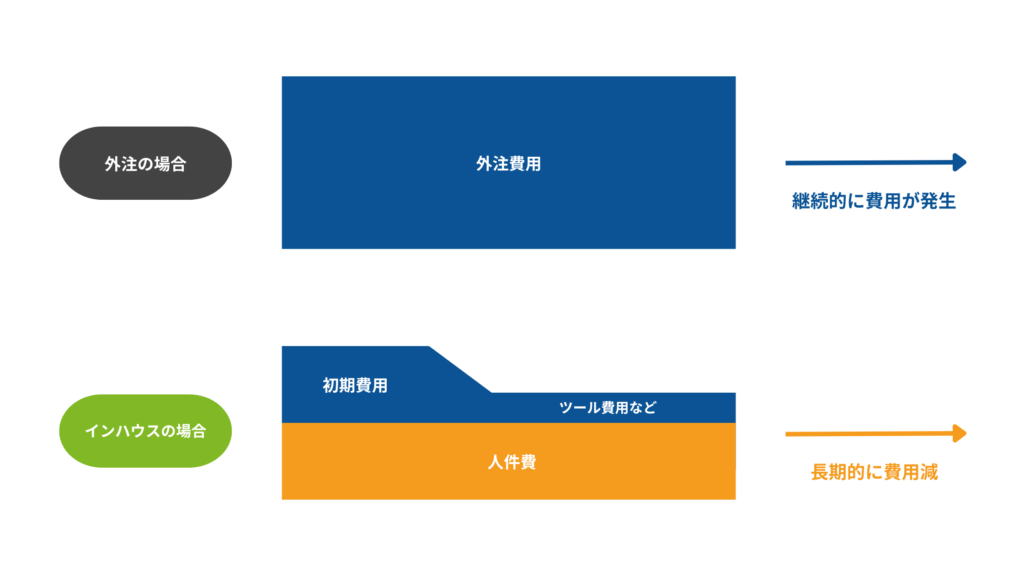

外注では、一度プロジェクトを依頼するごとに見積もりが発生します。制作会社やフリーランスへ継続的に依頼する場合、月額費用や更新費がかさむ可能性があります。大規模プロジェクトであれば、100万円以上の制作費・運用費が見込まれるケースも珍しくありません。要望の追加・変更があるたびに見積もりが必要になるため、長期的に見ると外注コストがかなり高額になることも考えられます。

インハウス化のコスト構造

一方、インハウス化では社内人材の採用・育成、ツール導入など初期費用が大きくなる傾向があります。デザイナーやマーケター、エンジニアなど専門人材を揃える必要があり、人件費がメインコストとなるでしょう。ただし、長期的に運用していく前提であれば、外注費用と比較してトータルコストを抑えられる可能性が十分にあります。また、自社内でノウハウが蓄積することにより、将来の施策や新プロジェクトでの追加コストを抑えられる点も見逃せません。

2. スピードと柔軟性

外注のスピード感

制作や施策運用のプロが揃っているため、外注先によっては非常にスピーディに対応してくれる場合もあります。しかし、どのような案件でも外部との連絡・調整コストがかかるため、社内だけで判断するよりは時間がかかる可能性が高いです。特に、頻繁に修正やアップデートを要するプロジェクトであれば、そのたびに外注先とやり取りを繰り返す必要があり、トータルのスピード感は落ちやすいでしょう。

インハウス化のスピード・柔軟性

インハウス化した部署やプロジェクトチームは、社内の意思決定フローを経るだけで修正や方向転換に対応できます。広告やデザインを細かく調整したい場合でも、隣の席にいるデザイナーやマーケターと直接相談できるため、コミュニケーションロスが最小限に抑えられます。よって、施策を高速で回して改善したい企業にとっては大きなアドバンテージとなります。

3. 社内ナレッジの蓄積

外注の場合

外注先に依頼すると、その会社や個人が持つ専門知識やノウハウを一時的に活用できます。ただし、最終的なノウハウは外部に留まり、社内に知見が蓄積されづらいというデメリットがあります。長期的な視野で見ると、都度外注依頼をするたびに、外部依存度が高まりやすい点には注意が必要です。

インハウス化の場合

インハウス化の最大のメリットの一つは、ノウハウが社内に蓄積されることです。成功事例や失敗事例の蓄積は、中長期的にみて企業の競争力強化につながります。新たなプロダクトやサービスを立ち上げる際、過去のデータや分析結果をもとにスムーズにプロジェクトを進められるため、社内のスキルアップと事業成長が同時に進む可能性があります。

インハウス化のコストとROIの考え方

インハウス化を検討する際に重要なのが、投資に対するリターン(ROI)をどのように評価するかです。人件費や研修費、ツール導入費などの初期コストをかけても、その後継続的に発生していた外注費を削減できる可能性があります。さらに、社内にノウハウが溜まることで、新規事業をスピーディに展開できたり、試作段階のプロジェクトで素早く仮説検証ができたり、といった無形のリターンを得やすくなります。

- 短期視点:初期コストがかさみ、ROIが見えづらい

- 中長期視点:ノウハウ蓄積による外注費削減と施策効率化で、最終的にはROIが向上する可能性大

どんな企業がインハウス化に向いている?

- 頻繁に施策を更新する企業

デジタル広告やSNS運用など、こまめに更新が必要な業務が多い場合は、社内で直接コントロールできるインハウス化が効果的です。 - 長期的なブランド強化を目指す企業

社内の認識統一が求められるブランディングやクリエイティブ関連業務は、インハウス化により細部までこだわった制作や発信が可能です。 - 社内に若手・専門家を育成したい企業

今後の成長分野としてマーケティングやITスキルを社内に蓄積しておきたい企業は、インハウス化によって人材育成と成果の両立を狙えます。

どんな企業は外注を検討すべきか?

- 短期で大きな成果が必要な企業

大規模キャンペーンや緊急プロジェクトなど、短期集中でインパクトある結果を求める場合、外注のプロに任せるほうが効果的です。 - 社内にリソースがない(または少ない)企業

専門的な人材を確保できていない状態で、無理にインハウス化を進めるとクオリティが低下する可能性があります。リソース不足を補うためには外注が一つの選択肢です。 - 特定の技術や経験が必須な場合

例:高度なシステム開発や3Dデザイン、動画編集など。社内で養成するには時間がかかるため、外部の専門家に依頼した方が早い場合があります。

外注とインハウス、使い分けの具体的指針

- ハイブリッド体制:全てを外注に丸投げするのではなく、ディレクション部分や日常的な更新業務はインハウス化し、特殊技術が必要な部分やクリエイティブ制作だけ外注する方法があります。

- 段階的インハウス化:まずはSNS運用だけをインハウス化し、その後広告運用やコンテンツ制作を内製化するなど、少しずつ社内にノウハウを溜めていくやり方です。

- 成果指標を明確に設定:CPA(顧客獲得単価)やCVR(コンバージョン率)、ブランド認知度など、具体的なKPIを設定することで、外注/インハウス両方の費用対効果を把握しやすくなります。

インハウス化を成功させるために必要なスキルや組織体制は以下の記事を参考にしてみてください。

>>インハウスの広告運用成功に必要なスキル・組織体制とは?

まとめ

「外注か、インハウス化か」は企業の規模やフェーズ、目的によって答えが異なります。短期的に成果を出したい場合は、熟練の専門家に任せられる外注が効率的なこともあります。しかし、長期的にはインハウス化を進めることで、コスト削減だけでなく社内ノウハウの蓄積やスピード感を享受できるかもしれません。

- コスト比較:長期的視点でのトータル費用を考慮する

- スピード・柔軟性:更新頻度が多い場合はインハウス化が有利

- ナレッジ蓄積:将来の競合優位性を高めたいならインハウス化が効果的

- 企業フェーズ:スタートアップ・成長期・成熟期で最適解は異なる

最終的には、社内のリソース状況や戦略に応じて、「どこまでインハウス化し、どこから外注を使うか」を明確に分けることが重要です。投資対効果(ROI)を冷静に見極めながら、企業フェーズに合った使い分けを実践してみてください。